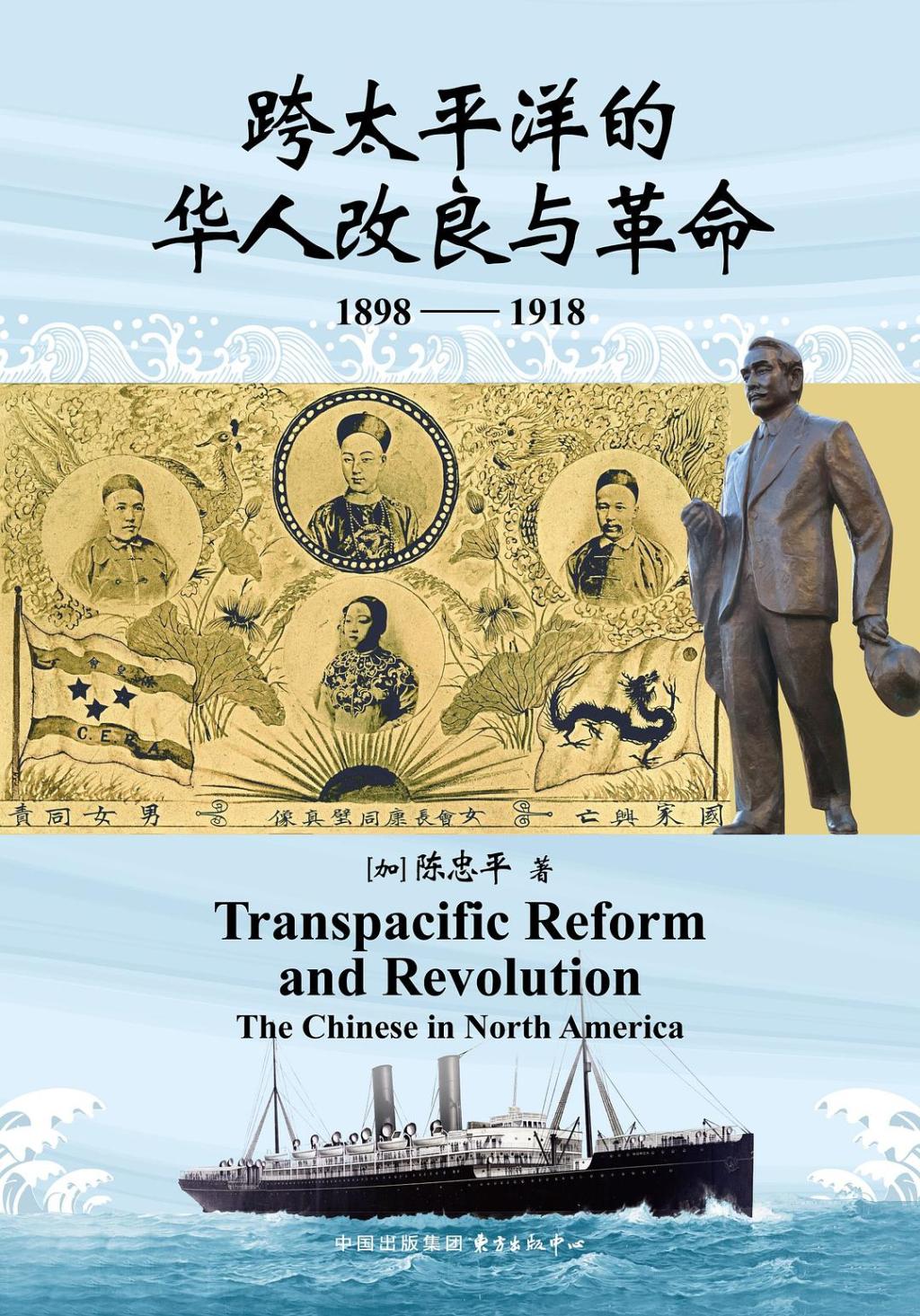

加拿大维多利亚大学历史系终身教授陈忠平在《跨太平洋的华人改良与革命》中利用鲜为人知的北美史料与新的网络分析方法,探讨了1898至1918年间北美唐人街的改良与革命运动如何影响中国政治变革及跨太平洋华人社会改造。本文为近代史学者、历史作家李礼对作者陈忠平的专访。

《跨太平洋的华人改良与革命》,陈忠平著,东方出版中心2025年

您之前对康有为的资料接触得很少吧?是汤化龙刺杀案的契机让您意外发现了许多与康有为相关的海外档案,从而调动起了您对康有为的研究兴趣?

陈忠平:对,我以前没有专门研究过康有为,但在渥太华加拿大国家档案馆意外发现了不少关于他的档案史料,而且非常有意思。比如当年康有为因为担心遭到清朝刺客暗杀,要求英国政府给他保护。因为加拿大当时是英国的一个领地,所以加拿大政府先后派了几个警察保护康有为,这些警察就报告康有为每天的活动。这些报告很简单,通常一天就一行的记录,但这样就让我们知道康有为在加拿大每天到什么城市,做什么事,见什么人。有些天的报告还稍微详细一点,多到四五行,包括关于康有为的更多信息。这是我首次发现的关于康有为海外活动的珍贵资料。

关于孙中山在加拿大,我也发现一些很有趣的特别重要的档案。孙中山于1894年在檀香山建立兴中会,后来又于1905年在日本组织同盟会,并领导了十次反清起义,最后一次反清起义就是计划于1911年4月27日在广州发动起义。同时,他从1904年就在美国争取洪门致公堂帮助,试图改造其组织,但一直没有成功。洪门致公堂仅是利用孙中山的名声和讲演来吸引新的会员作为其人力和财力资源,并不理解孙中山关于共和革命的理论和现代组织原则。直到孙中山在1911年初为广州起义来到美国筹款,也没有得到旧金山洪门致公堂总部支持。但另一同盟会领袖冯自由的祖父就是广东洪门领袖,所以他在1910年到加拿大,利用洪门的反清复明口号动员致公堂,反而取得了成功。所以,孙中山在美国筹款失败之后,就应冯自由邀请,在1911年春节之后赶到加拿大,受到温哥华致公堂人士欢迎。但他在温哥华致公堂的讲演等活动也没有实际效果,并没有筹到款。不过,通过冯自由的关系,他随后到达维多利亚,动员当地加拿大致公堂总部成功。维多利亚致公堂总部决定向银行抵押其房产,为孙中山提供了3万港币。这是孙中山为广州起义得到的最大一笔筹款,而且他真正取得北美致公堂实质性帮助是从维多利亚开始,这也正是1899年康有为的保皇会发迹之地,所以是非常意外的惊喜。当年维多利亚加拿大致公堂总部有一百多名领袖和成员在向当地银行抵押房产的文件上签字或按手印,原始英文档案都在,非常珍贵。

由于康有为海外改良运动在海外的开始与辛亥革命前孙中山革命党在北美的成功都与维多利亚唐人街关系密切,汤化龙在1918年也在维多利亚遭到暗杀,这也是我将这些重要历史人物及其事件放在一起研究的原因。由于汤化龙本来是一个清朝末年和民国初年的宪政改革派,他与康有为、孙中山及其各自领导的跨太平洋政治运动和组织实际上都有很多恩怨交加的关系。所以,他于1918年在维多利亚被孙中山的国民党人谋杀的案件不是一个孤立事件,实际上反映了至少从1898年开始的长期的改良派与革命党之间的斗争,这个斗争一直到辛亥革命以后还在继续。但另一方面,汤化龙在维多利亚的刺杀案也反映了当年的国民党实际上已经开始走向一党专制了。因为孙中山在1918年以前还是希望通过恢复国民党占主导的国会,恢复1912年南京临时政府通过的《临时约法》来恢复民国共和民主制度的。到1918年他终于发现通过政治手段来恢复民国整体没有什么希望,所以国民党政纲就开始改变,要用武力来实现重建民国的计划,就转向了暴力的甚至暗杀的手段来对付政敌。

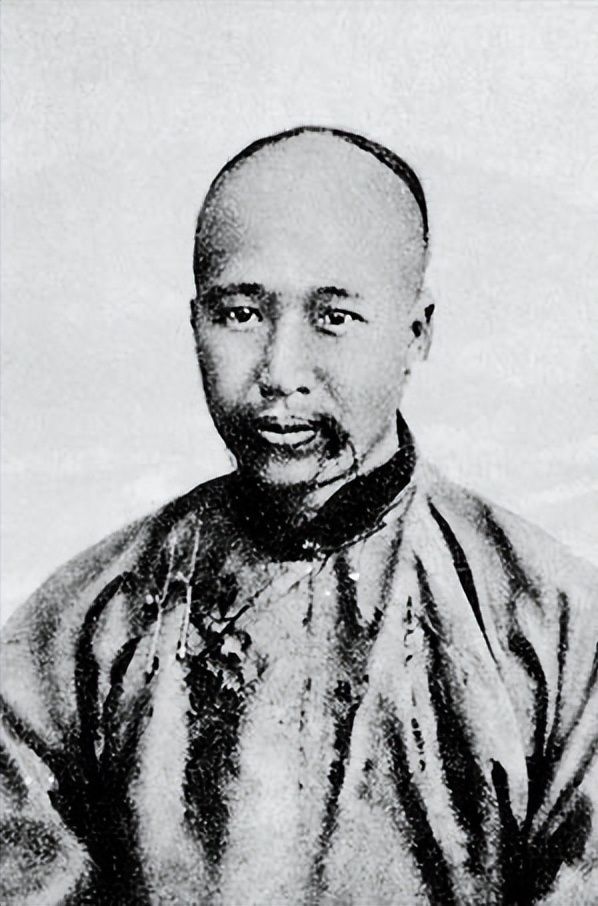

汤化龙

康有为的号召力,除了作为一个流亡的改良领袖,以及他自己制造的那些与光绪皇帝关系密切的故事之外,和他是广东人这个身份有很大关系吧。

陈忠平:当然有关系。因为他是广东人,所以当年保皇会发展最快的是在北美、南美等地。因为美洲当年基本上是广府人的天下,95%的华人移民都是广府人。在澳大利亚,他也用同乡关系写信给那些在澳大利亚的广东同乡,动员他们参加。他号召保皇保国,保国就要保乡,保乡就是保护广东。所以他的改良运动在1899年得以从加拿大维多利亚兴起,跟他是广东人有很大的关系。

当年华人在海外也受清朝政治的影响。康有为号称自己是光绪皇帝的变法顾问,实际上康有为因戊戌变法变法产生了比较大的影响,但职位是相当低的。戊戌变法开始时他只是一个工部的六品主事,相当于二等秘书。光绪皇帝与他单独见面仅有一次,给他的一个官职是在总理衙门章京上行走,等于秘书的角色。戊戌变法高潮时期,他还被光绪皇帝派到上海去办报纸,实际在官场更加边缘化了,所以他逗留北京不走。在海外他除了号称是光绪皇帝的顾问,还伪造了皇帝的两个手谕,说是光绪皇帝要他救驾。实际上,光绪皇帝发布的这两个手谕中,第一个手谕不是发给康有为的,是发给军机处新任命的近臣和后来的“戊戌六君子”之一的林旭。这份手谕也不是要林旭去救光绪皇帝,只是皇帝觉得自己没有实权,希望他与谭嗣同等军机处的同僚想个办法,怎么跟慈禧太后妥协,既不要把关系搞得太紧张,又能让皇帝有权力。但是康有为、谭嗣同这帮人当时比较激烈,试图通过袁世凯的帮助来个政变,但最后被慈禧的宫廷政变击败。康有为确实在宫廷政变前收到了光绪皇帝另一手谕,但这是催促他到上海就任管理报纸的职位。

康有为

尽管如此,康有为以光绪皇帝的顾问身份出现在北美华人社区,影响很大。他当年也提出了爱国进步的新口号,号召在改革中国政治的同时,还要改造海外华人社区。那时唐人街不干净,到现在不少唐人街也不是很整洁。他说:白人为什么歧视华人?因为华人不讲究个人和社区卫生,把唐人街搞得脏兮兮的,当然受到白人社会的歧视。当时华人社区的组织,特别是秘密社会,都以“堂”为名称,如致公堂。各个堂口之间集体斗殴,甚至造成死伤案件,加以英文媒体的渲染,更为臭名昭著。所以,康有为号召华人不光在国内要团结起来,在海外也要团结起来,反对种族歧视,得到白人的尊重。此外他也许了很多愿,比如参加他的组织,保皇成功,就可以有官职,最高的可以当丞相,一般人也可以拿到股票。当时海外华人不仅关心祖国安危,希望清朝改革,也积极响应康有为的反种族主义口号,再加上对他推动的工商实业感兴趣,所以导致改良组织和运动迅速扩展到广东移民以外的华人社区,如以福建人为主的东南亚华人社区。

在康有为的改良派组织基础之上,孙中山后来通过建立革命党,对海外华人的社会政治网络进一步发展。康有为的组织对会员控制是不严格的,几乎谁愿意加入,只要在会员簿上签个名,就是会员。孙中山革命党从一开始就比康有为的改良派组织小得多,但对会员控制很严格。孙中山最早成立的兴中会,每个会员要拿《圣经》宣誓忠于组织。他后来建立同盟会,会员还要填写申请入会,并需要对天发誓,使用手语暗号在成员之间保持联系。所以,后来孙中山的成功在很大程度上是通过组织建设和发展,包括对会员的思想教育和纪律控制。

继续谈康有为。许多人对1905年的抵制美货运动颇感兴趣。我们从您的书中看到了从海外视角对这场发生在中国的运动所做的生动描述。1905年,康有为在美国从西海岸到东海岸旅行期间,采用了在加拿大实行的反种族策略。在芝加哥、匹兹堡等多个城市,他既对华人群体发表演讲,也对白人进行演说,还接受英文报纸采访,严厉批评美国排华法案,并与白人精英展开接触。同年6月,康有为两次会见西奥多·罗斯福总统(Theodore Roosevelt),就在第二次会面当天,罗斯福总统签署了一项行政命令,要求美国海关及其他部门官员礼貌对待非劳工身份的华人旅客。这些细节此前常被人们忽视。那么,您认为康有为领导的保皇会在1905年的抵制美货运动中发挥了怎样的作用呢?对于这个问题,可能存在一些争议。有人认为这场运动是由康有为保皇会发起的,您的看法呢?

陈忠平:关于1905年的抵制美货运动,实际上康有为1902年和加拿大保皇会领袖在通信的时候就提到这个事情。因为当年美国和清政府有一个十年的条约,禁止华人劳工入境,这个条约很快就要到期,所以他倡议组织活动,反对续约。他反问:华人为什么被白人歧视?因为内部不团结,特别是当年华人洪门各个堂口互相打斗,在北美叫“堂斗”,名声非常恶劣。康有为就说,我们要杜绝这些坏的习惯,提高华人形象地位,争取把这个条约废除。

康有为在1899年到达加拿大,但他目的并不是留在加拿大,而是想到美国,得到美国政府的帮助恢复光绪皇帝权力和变法改革。但是当时美国政府不怎么看好他,认为康有为不会有什么影响,所以就以排华法案为借口不让康有为入境。排华法案本来是禁止华人劳工入境,中国官员、商人、教师等上层人士还是可以进入美国的,但他们必须由清朝政府发一个文件,证明其不是劳工。康有为怎么能拿到这个证明?根本拿不到。他就没办法进入美国,试了很多次,美国政府就不睬他,哪怕美国驻加拿大领事帮忙都不行。

到1904年和1905年的时候,康有为的组织已经发展很快了,从加拿大扩展到美国及其他国家,所以,到1905年初,他得以进入美国,而且他进入美国做的大事之一就是号召反对这个排华条约。当时美国已经派了一个特使到中国去和清朝政府商谈签约,但康有为给所有的保皇会成员发出一个文告,动员所有华人无论在海外还是国内,组织抗议活动,向清朝政府请愿,要求阻止条约续签。当时在国内的抗议活动是由上海商务总会发起的,我在《商会与近代中国的社团网络革命》一书中也提到这个历史事件。上海商务总会发起这一运动的主要人物是其中一个董事、福建籍商帮领袖曾铸。他最早在上海商务总会发表讲演,然后要求美国政府在两个月之内改变排华法案,否则就抵制美货。

上海总商会

但是根据我在《跨太平洋的华人改良与革命》的研究来看,康有为保皇会在上海秘密资助的报纸——《时报》首先发出抵制美货的社论。《时报》当时非常有名,发行量很大。康有为的保皇会给《时报》资助了至少15万元,实际上这份报纸本身办得不错,并不亏空,但为了得到康有为的财务支持,老是向他和梁启超要钱。《时报》编辑部的两个保皇会地下人物与曾铸等人接头,动员他们通过上海商务总会发起一场抵制美货运动。因为当年美国排华的主要是白人组织的工会,中国没有工会,但已经有商会,所以清朝政府驻美外交官就建议利用商会,以牙还牙。清朝政府也觉得这是个好办法,因为这样就是民间抵制美货,不是政府行为,不会造成1900年清政府支持义和团那样的事件。上海商务总会开会的时候,就有一个北京的高级官员在会场。当时会议最早的决议是:两个月之后美国排华法案不改,开始“禁止”美货。那个北京高级官员就反对使用“禁止”一词,防止造成国家外交纠纷。所以,会议决议后来改为“相戒不用美货”,把口号改缓和了。

上海等地的商会在国内领导了抵制美货运动,但这个运动在国外主要是由保皇会领导华人进行。保皇会当年在加拿大的维多利亚、温哥华也领导了抵制美货运动,不给美国公司装货,不给美国人家庭服务。在东南亚、澳大利亚,保皇会都领导了抵制美货运动。所以,抵制美货运动不仅是一般所说的近代中国第一次民族主义运动,实际上它还是华人第一次跨国主义的政治运动。

关于商会在这次运动中的作用,有些国内学者,比如长期从事近代新式社团研究的朱英教授提出不同意见,认为1905年的抵制美货运动主要是曾铸个人领导的,不是由上海商务总会发起的。他的文章引用了一些史料,也有一定道理。但是,曾铸当时是使用了上海商务总会来发动和领导这场运动。他在运动中接收国内外发来的抵制美货电报和信函,还有他的回信,都是在上海商务总会办公室里面进行的。上海商务总会与海外的保皇会也互相合作,领导了这场从国内到国内华人社区的跨国组织运动,难以令人相信曾铸可以单人匹马地发起、领导这样一场规模广大的民族主义运动。

对,我读过朱老师的相关文章,其实这是你们对个人和组织之间关系的不同理解。不过曾铸因为抵制美货运动的成功,到1905年底竞选成功成为上海总商会的会长。

陈忠平:抵制美货这个事情涉及海外华人移民的切身利益。曾铸是福建籍贯商帮领袖。他为什么这么积极?因为福建人当年主要移民菲律宾,是美国殖民地,也受排华法影响。北美华人主要是广东人,排华法主要排广东人,所以广东人与福建人在这场运动中最为积极。保皇会的领袖如康有为和它的成员也大多数是广东籍人士或移民,他们在这场运动中当然也非常积极。上海商务总会当时主要领袖是宁波籍商人,宁波人跟这个事情关系不是特别大,所以这些主要领袖就没有特别活跃,但他们也与曾铸一道参加了与上海美国领事等外交官员就抵制美货问题的谈判以及其他一些组织活动,并非完全置身事外。

抵制美货运动应该算是保皇会辉煌时期很有效的一次引人注目的活动。康有为自1899年起构建了一套涵盖新的政治纲领、领导体制、组织规范以及意识形态的体系,并成功将海外200多个华人社区紧密相连,有力地推动了自身政治行动。然而,大约在1908年至1909年之后,康有为在海外的活动及其组建的海外网络逐渐走向衰落。依据您的研究,这一现象的主要原因是什么呢?除了中国国内政治形势变化使得孙中山领导的革命派更具吸引力之外,是否还有更为具体的因素?

陈忠平:这有很多原因。首先,光绪皇帝在1908年去世对于康有为领导的组织和运动是一个重大打击。保皇会本来就以保护光绪皇帝为口号之一,现在皇帝死掉了,它在政治上失去了一个旗帜。其次,保皇会办了很多实业,在香港和纽约都有商务和汇兑银行,在墨西哥也有银行、公司,包括铁路公司。康有为从海外华人中收集了很多投资,创办这些企业。这些企业在一开始似乎很好,香港的公司曾经上市到了上百万港币。在墨西哥的公司进行土地投资,地价飞涨,还计划从墨西哥转运银元到中国去卖。中国市场当时需要银元,好像是很赚钱的生意。但1908年西方世界经济危机爆发,对于这些企业冲击很大。本来康有为召集华人投资,是答应给利息的,现在不仅无法派息,还遭受重大资金损失。这是造成海外改良运动失去华人支持的更为重要的实际原因。

国内学者有关研究一般认为,孙中山的革命党与康有为的改良派通过反清革命与保皇改良的论战,赢得胜利,导致了后者在1905年之后的衰落,失去海外华人支持。实际上,同盟会直到1909年底才在北美建立第一个分会,但保皇会改名的宪政会到1908年还处于鼎盛期,直到1909年中期之后才走向衰落。所以,就北美来说,并不是革命党人攻击造成改良运动衰落。

孙中山从1904年就动员北美洪门致公堂加入反清革命运动,但一直没有成功。他派遣一位革命党人帮助旧金山致公堂总部编辑《大同日报》,进行革命宣传,也没有导致当地反清革命组织发展。有一个旧金山出生的年轻人叫李是男回到国内,于1906年在香港加入同盟会。但他是通过维多利亚保皇会第一任领袖的儿子介绍加入同盟会的,而这位来自加拿大改良派领袖家庭的介绍人已经在1905年加入这一革命党组织。李是男在1907年回到旧金山,创办了“少年中国学社”来宣传反清革命,但这不是同盟会的分会,仅是外围组织。直到1909年12月31日,孙中山才在纽约原来保皇会的一个领袖家里创立了北美第一个同盟会分会。所以,北美改良派组织和运动的衰落并非由于革命党的外来攻击,而是内讧的结果。

尽管保皇会最早通过建立明确政纲、领导体制、跨国联系等措施推动了海外华人社会政治网络走向制度化,但其程度还是有限。比如,会员可以随意参加,也不要交会费。到了1908年,康有为觉得不行了,一个组织不收会费怎么可以活动?他就开始收会费,但很多会员不睬他,不愿意交会费。还有很多组织是家族个人控制的,延续了原来像旧金山六大公司那种组织传统。比如说位于温哥华的加拿大保皇会总部后来改名为加拿大宪政总会,但一直为温哥华的叶氏家族控制。这一家族在当地唐人街最为富有,影响最大,其中叶春田是家长,负责加拿大太平洋轮船公司的票务;他的侄儿叶恩是当地加拿大移民局的翻译,后来由另一侄儿叶庭三接任。

当时加拿大移民局翻译权力非常大。从1885年加拿大政府开始强迫华人移民交人头税,但是华人交不交人头税,能不能进入加拿大是翻译说了算,因为白人根本搞不清楚,完全由翻译在操纵。叶恩是加拿大保皇会总部首任总理,但他在1905年受康有为任命,管理保皇会在香港的公司和银行。他的弟弟接任移民局翻译的职位,又是加拿大保皇会总部的中文书记,后来担任加拿大宪政总会总理。所以,叶家把华人经过温哥华到加拿大移民和来回旅行的业务包办了,也基本控制了加拿大保皇会总部和后继的加拿大宪政总会。

保皇会在1903年还从维多利亚发展了一个保皇女会,但在温哥华的分会也被叶氏家族控制。在这之前,上海等地从戊戌变法时代出现的妇女组织都是从事女性教育改革活动的,1904年秋瑾到达日本后参加的共爱会等组织起初仅是华人女学生互助组织,后来才政治化的。所以,中国历史上的第一个妇女政治组织不是在中国或在日本产生的,而是1903年在维多利亚出现的。它以华人妇女保护光绪皇帝的政治口号为名,但实际呼吁通过宪政改革,给予中国妇女平等的教育和政治权利,包括投票权。这个女权政治组织由康有为次女康同璧于1903年5月在维多利亚发起,后来在温哥华、西雅图、洛杉矶、旧金山、芝加哥、纽约、波士顿等十多个北美城市和檀香山都有分部,并举行开会、读报等活动,将当时北美唐人街为数很少的妇女首次联合起来。但在温哥华保皇女会21位当地领袖之中,至少10位是叶氏家族女性成员。

除了这些华人领袖及其家族控制北美唐人街保皇会及其后继的宪政会之外,康有为也以他万木草堂的学生组成帮派,控制这个改良派组织及其企业,造成宗派斗争。康有为尽管是最早把西方的民主、宪政思想介绍到中国的先驱之一,但他个人很专制,试图将他组织的所有财政等方面的权力全部抓在手上,而且后来公开挪用了宪政会的资产。由于康有为的发妻所生的孩子中只有两个女儿存活成人,他希望生一儿子传宗接代,所以在戊戌变法前一年娶了第一个小妾,1907年在北美又找了一个在美国出生的年轻华人女孩为妾。一般论著都认为这个华人女孩是主动给康有为做小妾的。因为她父亲仰慕康有为改革,挂着康氏的像在家里天天朝拜,她就受到影响,主动给康有为做妾。实际上,据康有为承认,这位女孩是被媒人哄骗成亲的。媒人到底怎么讲的不知道,反正是说她不会是小老婆。1907年康有为都快50了,他娶的这个女孩才17岁,两人一道带着其他家人到欧洲去度蜜月。那时世界经济危机已经来了,宪政会的企业受到威胁,但康有为全家三次进出欧洲,豪华旅行近两年,旅费都来自华人给他组织企业的投资。

因为宪政会对康有为没有一个监督机制,钱可以被他任意挪用。另外,梁启超当时在国内进行政治冒险,希望清朝政府容许宪政会在国内发展,但在1908年中期失败。这些因个人挪用和政治冒险浪费的资金,加上同时的北美经济危机,造成宪政会财政紧张,由此导致康有为与温哥华叶氏家族等宗派集团的矛盾加剧,改良派的海外政治组织和运动也在他们的内讧中失败。

我们注意到,1907年9月美国排亚联盟在加拿大举行峰会期间,组织了针对包括华人、日本人在内的亚洲移民的排外活动,并且引发了暴力袭击温哥华唐人街事件。然而,康有为及其领导的宪政会对温哥华的这场骚乱并未做出强烈反应。据您的分析,这背后的原因是什么呢?您在书中提到,内讧给宪政会造成的打击,相较于同盟会从外部施加的宣传打击而言,其影响更为致命。尤其是温哥华的叶氏家族,他们和康有为发生怎样的矛盾使局势出现如此戏剧性的扭转?

陈忠平:作为温哥华的加拿大保皇会总部首任总理,叶恩原来是温哥华海关的翻译,薪水与额外收入可观。因为保皇会企业办得很大,他觉得去管理保皇会的企业比当翻译赚钱更多,就求得康有为的任命,到香港去管理保皇会的公司和银行。当时保皇会收集了很多华人捐款,但不知道怎么用这个捐款进行有利可图的投资,叶恩所经营的旅馆、渔业、农垦企业都失败,造成大量投资损失,从而与康有为产生矛盾。当时一家美国公司取得特权,正在建造粤汉铁路,就是从广州到汉口的铁路。但同时华人发起收回利权运动,就是要从外国公司收回路权和矿权,自己筹款造铁路。1905年抵制美货运动以后,叶恩主动帮助从北美收集了很多海外华人的铁路投资。结果康有为因宪政会企业资金紧张,想把这些华人投资挪到他的公司来。因为那是华人投资粤汉铁路的钱,所以叶恩就不同意,就跟康有为发生了更大矛盾。

特别的是,因为广西巡抚张鸣岐在1908年要开发广西,叶恩加上康有为的两个万木草堂学生,还有他本人在加拿大宪政总会的继任总理,就提议办一个振华公司,帮助开发广西,从事农业开垦,并开矿山、办银行。张鸣岐非常支持,开出的条件很好:振华公司矿山等企业5年免税经营,农田开垦11年不交税。所以,这是稳赚不赔的生意。主管这个公司的刘士骥是广西的一个官员,也是康有为的好朋友,从戊戌变法开始就很佩服康有为。在他们创立振华公司后,就到北美来筹款,先到加拿大,然后到美国,收到大约100万元华人投资。但在1908年经济危机之后,宪政会企业资金都非常紧张,康有为强迫他们把振华公司的华人投资挪到宪政会企业。梁启超在日本见了刘士骥等些人,希望他们使用部分华人投资贿赂清朝政府的一些王公,争取宪政会在国内合法发展。这些都遭到刘士骥和叶恩的拒绝,所以美国宪政会的领袖就在他们筹款的时候捣乱,迫使他们提前回国。但在刘士骥回到广州之后,就在家里被八个人闯进来砍死。根据当地清朝官员调查,领头的凶手就是梁启超的学生,也是宪政会的一位骨干。所以,康梁等宪政会的人物受到广州清朝官府通缉,叶恩也公开发表文告,痛斥康有为集团谋财害命。

当时康有为在南洋,也没有证据证明康有为曾下令谋害刘士骥。但是这起凶杀案一发生,康有为及其门徒被通缉,大家都认为他们有干系。叶恩发布文告之后,温哥华的宪政会领袖积极支持响应,因为他们几乎都是叶家的亲信人物。1909年11月,温哥华的宪政总会及其分会的15个领袖集体发布文告,痛斥康有为及其集团贪污、腐败、专制,从此之后,康有为的宪政会及其改良运动就因内部分裂在太平洋地区衰落了。

但是,宪政会也没有像一些学者说的完全衰败消失。辛亥革命以后,改名宪政党,在北美还有几十个分部,一直到了1920年之后才最后衰落。我在美国曾经到一个宪政党领袖的后人家里查阅家藏史料,发现到抗日战争胜利后,董必武在1945年到纽约出席联合国制定宪章会议,还为了国共谈判的需要,给美国宪政党领袖写信,争取他们支持共产党。

下面谈谈孙中山,正如您在书里用“接力”这个词来描述先后进入北美华人网络的改良派和革命党,实际上孙中山在第三次到美国大陆来之前,就是1909年之前,他的活动重心都是在日本领导同盟会和中国南方搞反清起义。孙中山在日后回忆起,最早来北美的时候曾对当地华侨社会呈现出的保守态势深表遗憾。后来冯自由也谈到,孙中山没能深入当地华侨扎实地开展革命动员工作,这才使得康有为觅得了绝佳时机,得以从加拿大迅猛发展壮大保皇会。依您之见,从孙中山第一次访问北美,到他第三次访问北美这一期间,致公堂乃至洪门秘密社会对于孙中山的接受过程,究竟发生了哪些变化呢?尤其到1909年到辛亥革命之前,突然他获得了一个很大的发展,以至于1911年像广州起义的时候,维多利亚的致公堂捐了房产,给黄兴等起义领袖筹了很大的一笔钱。

陈忠平:实际上,从改良派到革命党“接力”这个词也反映了孙中山个人早年的政治变化。他在个人政治生涯开始之初,就是一个改良派。如果你打开《孙中山全集》第一卷,第一篇就是他给一位香山县同乡、前外交官郑藻如在1890年的上书,其中内容就是通过发展农桑、劝诫鸦片、建立学校的乡村改良建议;第五篇是他在1894年6月给当时直隶总督李鸿章的上书,要求清朝政府使用他这样的受到西方教育的人才,并发展农工商业。那时康有为已经呼吁政治改革多年,孙中山给李鸿章的上书都没有这些激进的改革建议。即使孙中山于当年11月在檀香山建立兴中会、发起反清革命之后,他也多次希望与康有为的改良派合作。1897年他帮助建立横滨中文学校后,就推荐梁启超为校长。后来到了1900年,康有为领导保皇会举行勤王运动,希望用武装起义拯救光绪皇帝,孙中山也希望跟他们合作。孙中山真正跟康有为闹翻,是因为他的两位日本友人在1900年跑到新加坡,想与避难当地的康有为讨论合作,结果被康氏误会为刺客,报告英国殖民当局逮捕两位日本人,结果双方闹翻了。此后孙中山在1903年回到夏威夷以后,发现他创立的兴中会成员已经大多受到梁启超影响,转向改良派,连他大哥孙眉都是如此,所以从此向保皇会公开宣战。

孙中山最早到美国大陆是在1896年,他主要以华人基督教的教友关系,建立了一个人数很少、短期存在的兴中会分会。到了1904年初他在檀香山加入当地洪门团体,随后利用伪造的夏威夷出生证进入旧金山海关时被关押,但得到当地致公总堂帮助释放。他在此后就开始动员改造致公总堂。但从1903年,康有为的一个学生欧榘甲已经在旧金山致公总堂创办一份报纸,要把洪门改造成政党。因此,我在书里说革命党是改良派的接力者,孙中山改造动员致公堂就是接着改良派人物欧榘甲的事情往下做的。

檀香山的孙中山塑像

但是,孙中山改造、动员北美致公堂的努力在此后数年并不成功。他后来让同盟会员宣誓的四句誓词是先给美国洪门致公堂使用的,但洪门人士仅接受前两句:“驱除鞑虏,恢复中华”,因为这两句与洪门“反清复明”的口号相似,但他们对于“创立民国,平均地权”就难以理解,不愿接受。孙中山当时主要希望用洪门致公堂来给他捐款,洪门的人则希望利用孙中山的名气来做讲演,招揽新的会员作为财源和人力资源,但没人愿意交钱给他。

孙中山后来之所以能在北美宣传反清革命,建立同盟会分会,并动员致公堂成功,原因之一是他不仅利用了康有为宪政会衰落的机会,而且也利用了改良派的遗产。宪政会衰落之后,其中不少成员包括致公堂领袖和成员后来转向孙中山领导的同盟会,但他们首先是通过康有为的爱国进步改良运动得到政治启蒙的。孙中山1909年末从欧洲到纽约开始第三次对美国大陆访问,在纽约港口迎接他的人叫黄溪,是他的香山老乡、致公堂成员,也是原保皇会员,他老婆曾是纽约保皇女会的第一任副总理。当年12月31日,孙中山就是在黄溪的店铺兼住宅建立了同盟会在北美的第一分会。这个例子再次证明孙中山的革命党利用了康有为的改良派组织的历史遗产。即使如此,孙中山在1909年底到1910年3月从美国东部到西部,也只建立了为数不多、会员较少的同盟会分会。他原来计划在北美多待一段时间,发展更多同盟会的分会,但是因为当年东京同盟会内部一个反孙中山的分裂运动,他只得很快回到亚洲。

这是由陶成章和章太炎他们发起的。

陈忠平:这个运动实际包括来自长江中下游的同盟会领袖,因为他们对于孙中山专注于在华南发动反清起义的策略、屡屡遭受失败日益不满。但主要肇事者是陶成章和章太炎,所以后来陶成章在1912年被蒋介石暗杀了。他是孙中山在革命党内的长期对头,还在东南亚华侨中公开发表演讲,散布孙中山挪用资金等谣言。所以孙中山只得在1910年初返回日本,但他还没有时间整顿东京同盟会总部,就被日本当局驱逐。所以,他只好跑到新加坡。到了新加坡的时候,发现当地同盟会领袖也已与他分离,所以只好把该地同盟会搬到马来半岛的槟榔屿,然后在槟榔屿做了决定,举行第十次反清起义,那就是后来发生于1911年4月27日的广州起义(黄花岗起义)。

为了准备这次起义,就要筹集资金。因为当时孙中山在东南亚、日本和香港等地几乎都被驱逐、禁止入境,所以起义就由黄兴领导,他负责筹款。但孙中山从欧洲到美国东部再到西部,都没有筹到大笔款项。到1911年2月春节后,他与旧金山洪门致公总堂领袖已经约好一块聚餐,但也没有看到资助的希望。正在此时,孙中山收到冯自由来信,说在加拿大动员致公堂成功,所以他与旧金山的致公堂领袖不辞而别,赶到温哥华。他在温哥华确实受到洪门人士欢迎,也在当地致公堂做了反清革命讲演,但他没有取得实际成效,并没有得到冯自由后来所吹嘘的大笔捐款。

孙中山然后在冯自由陪同下,在1911年2月下旬来到维多利亚,却取得了为广州起义捐款的首次巨大成功。为什么能成功?这似乎出人意外。维多利亚不仅是康有为在1899年发起保皇会和海外华人改良运动起点,而且在温哥华的叶氏家族于1909年和康氏反目之后,加拿大宪政总会的总理就由维多利亚致公总堂的一位领袖林立晃担任,后者又是总堂管理财政的司库员。不过,林立晃在1910年与国内的汤化龙等立宪党人一样,在要求清廷召开国会请愿遭到拒绝后,已经对于清朝改革绝望。所以,他不仅亲自带人到码头欢迎孙中山来到维多利亚,还对他筹集反清起义的资金表示温和支持。由此可见,加拿大的改良派领袖实际上在这一关键时刻帮助了孙中山的革命活动。

另外, 维多利亚原来是华人最早进入加拿大的一个主要港口,唐人街出现最早,人数最多,所以当地有全加洪门致公堂总部。但到了1911年,温哥华作为加拿大太平洋铁路的西端和本土主要港口,出现了人数更多的唐人街,当地致公堂分部反而比总部成员更多,就想取代维多利亚总部。因为冯自由在温哥华帮助致公堂编辑《大汉公报》,维多利亚总部的人觉得他们的地位岌岌可危,希望冯氏帮助他们说和。所以,冯自由陪同孙中山从温哥华到维多利亚来,建议当地致公总堂抵押房产筹款,就得到了他们同意,孙中山也因此首次得到为广州起义的大笔筹款,共 3万港币。因为洪门的人讲义气,维多利亚洪门作了表率之后,其他分堂就要跟上,所以后来温哥华致公堂很快又筹了一两万。

黄兴文集里有黄兴给维多利亚华侨的答谢信函,说明收到了这笔钱。

陈忠平:我根据黄兴的信及香港同盟会发出的收据,证明维多利亚的致公总堂首先捐助3万港币,温哥华的致公堂是后来才捐款的。孙中山在维多利亚致公总堂的筹款成功是非常重要的,因为总堂不仅影响了其他加拿大分堂,还派一位领袖陪同孙中山一路往加东城市筹款。他们到达多伦多的时候,正好一个同盟会的华侨会员在广州把清朝的将军暗杀了,所以孙中山得以利用这个事件大做文章,动员当地致公堂。结果,多伦多的致公堂也模仿维多利亚总部先例,把他们的房产卖掉为广州起义捐款,蒙特利尔同样捐出大笔款项。根据黄兴和冯自由稍有不同的记载,加拿大致公堂和商人总共为广州反清起义捐助6.3万或7万多港币,占各地华侨为此捐款的40.1% 或44.5%。

但是,孙中山从维多利亚开始取得的胜利不仅帮助了广州反清起义,稳固了他在同盟会的领导地位,而且导致了他的革命党与洪门致公堂真正成功合作的开始。在与加拿大致公堂合作成功以后,他到美国就沿用这个先例,并在后来把冯自由派到美国,终于取得旧金山致公堂的支持。尽管黄兴在1911年4月27日领导的广州起义失败,孙中山通过美国和加拿大致公堂的支持,已经在武昌起义发生之前取得在北美华人社区的胜利。当时洪门致公堂成员占北美华人的80%—90%,所以他们的支持是至关重要的。

您在书中提出了一个极为引人深思的观点:无论是改良运动,还是革命运动,其最终目的都是建立立宪或是共和制度,而在此过程中,北美华人与祖国的关系发生了显著改变。这一点该如何深入理解呢?一方面,我们看到,您在对全书进行总结时着重提到,随着国民党逐步成为国内的主导政党,那些曾投身于孙中山革命运动的海外华人,在政治上愈发向祖国靠拢,彼此间建立起了更为紧密的联系。那么进入民国以后,这帮当年跟同盟会相关的华人网络和中国国内政治之间有怎样一个互动?

陈忠平:一般研究辛亥革命的论著就是到辛亥革命胜利为止了,顶多到1913年反对袁世凯的二次革命失败为止。我这本书跟此前研究不同,专门写到1918年讨论你所提出的问题。当然,这还不够,还可以再继续往下做。

写到1918年是出于什么考量?

陈忠平:作为这本书的写作契机,汤化龙在维多利亚的刺杀案是在那年发生的。更为重要的是,从1898年以来的改良和革命的互动并没有在辛亥革命中结束,而是通过它们在民国初期重组的政党在延续,但到1918年又有一个重大转折。大家一般认为,1911年辛亥革命成功,然后保皇会及其改名的宪政会就失败了,但实际上没有这么简单。因为这些不同的政党,包括洪门致公堂在辛亥革命以后还有很多的斗争和合作,也因此影响了北美华人社会的内部关系及其与祖国政治的关系。

首先,康有为原来的宪政会变成宪政党,并没有完全消失,仍然存在,而且在有些社区影响挺大,继续与孙中山领导的革命党进行竞争,甚至成为一战中华人反对日本向中国扩张的民族主义运动的领导力量。洪门致公堂原来是跟孙中山合作搞反清革命的,但辛亥革命以后加拿大的致公堂马上就跟孙中山闹翻了,其中一个原因就是当时袁世凯控制的北京政府很快承认了它在加拿大的合法地位。美国的洪门致公堂没有得到袁世凯政府的承认,直到1916年12月才被北京军阀政府承认为“华侨工商团体”,还不是政治组织。另一方面,美国的致公堂希望孙中山及其革命党人领导的政府能承认洪门的合法地位。当年袁世凯控制北京政府,但广东政府在辛亥革命后一度是由革命党人胡汉民、陈炯明等人控制的,他们也是可以让洪门致公堂在广东合法注册为政党的。北美致公堂特别注重广东,因为那是其绝大多数成员的故乡。但是,国内的洪门实际上鱼龙混杂,有很多是一些犯罪组织,所以孙中山、胡汉民也没办法容许洪门作为一个政党正式注册。美国洪门在民国初年既没有得到袁世凯政府承认,也没有得到孙中山的帮助,它是在1916年得到北京政府承认前后才真正与孙中山革命党分道扬镳的。

这种国内党派斗争也影响了北美华人政治。孙中山在1912年就任中华民国临时大总统后就很快被迫让位于袁世凯,后来又接受袁世凯任命,掌管全国铁路建设,暂时退出政治。结果,宋教仁领导同盟会跟其他政党联合,组成国民党。国民党当年主要是注重在国内,想赢得国会选举,可以控制北京政权、控制袁世凯。所以在海外,原来的同盟会组织一度是消沉的,国民党也没有大力追求海外的发展。一直到了1913年宋教仁被暗杀,孙中山搞二次革命失败逃亡日本,到1914年才另外组织中华革命党,代替国民党。当时的国民党有些像西方的一般政党,组织涣散,没有严格的规章纪律。所以,孙中山要重新组织一个秘密的强有力的政治团体,那就是中华革命党。他规定当时所有的中华革命党党员都必须宣誓、按手印、对孙中山个人效忠。但黄兴等同盟会元老反对这种规定,拒绝参加,所以党员人数不多。

孙中山同时命令北美的同盟会或国民党全部改名中华革命党,但冯自由劝告他,中华革命党反对被西方各国承认的北京政府,在北美很难在当地政府正式注册,所以还是保持国民党的名称。这个建议得到了孙中山同意,所以北美的中华革命党的公开名称仍是国民党,并与宪政会及美国和加拿大的致公堂保持着复杂的关系。

冯自由在中华革命党成立以后到了北美,还与旧金山致公总堂大佬保持良好关系,并在其中担任一个主要头目。但他利用旧金山致公总堂领袖的名义到各地游说,把各地分堂的会员拉来成立国民党分部,把分堂捐款也拉给孙中山,而不是旧金山总堂。旧金山致公堂大佬后来发现此事,非常恼火,将冯自由从洪门开除,并在此后成为与孙中山革命党对立的力量。

这些民国初期的北美华人党派斗争都与国内政治具有密切联系,产生了跨太平洋的互相影响。特别的是,康有为的改良派从1899年就开始组织保皇会、保皇女会,号召保皇、保国、保黄种,后来保皇会又改名宪政会、宪政党,试图在中国推行宪政。孙中山建立的第一个海外革命党就叫兴中会,后来又组织中华革命党,到1918年后改组国民党为中国国民党。仅从这些党派的名称来看,它们首先关注的就是国内的政治变革,但它们的实际活动又直接改变了海外华人社会,或者我所说的华人播散族群 (The Chinese diaspora)。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《专访陈忠平|竞争与接力:康有为和孙中山在北美》

京ICP备2025104030号-23

京ICP备2025104030号-23

还没有评论,来说两句吧...